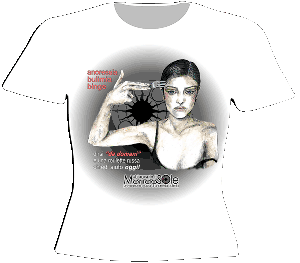

ORA NE SONO CERTA: SI PUO’ GUARIRE DALL'ANORESSIA e dalla BULIMIA

I PROBLEMI CON IL CIBO, PER CHIARA, SONO INIZIATI A 6ANNI.

MANGIARE PER LEI ERA COME FICCARSI UN

COLTELLO NELLA PANCIA.

GUARITA, HA VOLUTO CONDIVIDERE IL SUO

CALVARIO. E HA FONDATO UN CENTRO DI CURA PER I DISTURBI

ALIMENTARI

Cibo masticato,

sputato, desiderato, rifiutato, odiato. Intorno a tutto

questo ha ruotato gran parte della mia vita. Non c’era

altro. E quando diventò un fardello troppo grosso da

sopportare tentai il suicidio.

Avevo 18 anni all’anagrafe, ma cento nel

cuore e nella testa. Aprii il mobiletto dei farmaci, ingoiai

tutto quello che trovai all’interno, poi, prima di perdere i

sensi affidai la mia sopravvivenza al destino. Chiamai il

mio fidanzato: “Sono Chiara, sto morendo”, dissi. Poi misi

giù. “Se arriverà in tempo vorrà dire che devo vivere”

pensai. Lui mi portò in ospedale e mi salvarono. Dopo

quell’episodio mi feci

tatuare un sole sul

polso e modificai il mio nome in Chiara Sole, vestendolo

di speranza.

I miei problemi con

il cibo sono cominciati a 6 anni. Il medico di famiglia

aveva detto ai miei genitori che ero un po’ in sovrappeso,

così loro presero a controllare ogni cosa che mangiavo. Io

mi abbuffavo di nascosto, mandavo giù tutto quello che

trovavo e lo facevo con gioia gustandomi ogni boccone. Una

volta mi sorpresero a mangiare un uovo di cioccolata intero,

e me le diedero di "santa ragione". Pensavano che avrei

imparato la lezione, ma non fu così. In una famiglia in cui

ogni argomento ruotava intorno al cibo e l’ossessione per la

forma fisica assumeva sembianze quasi palpabili, non poteva

che andare a finire male. I problemi veri, quelli più

evidenti, cominciarono a 11 anni, con l’arrivo delle prime

mestruazioni. Era colpa mia se il mio corpo non era più

quello di una bambina, se diventavo più rotonda, se i miei

fianchi cominciavano ad ammorbidirsi, ad allargarsi?

Pensavo alla disapprovazione dei miei

genitori, e

provavo impotenza

e disperazione.

L’unica cosa che potevo dare era dedicarmi ossessivamente

all’esercizio fisico e smettere di mangiare. Così cominciai

una dieta rigidissima, dividendo i cibi permessi da quelli

tabù. Passavo la giornata a correre, spesso saltavo i pasti

e ogni boccone in più rispetto a quanto pianificato mi

procurava un senso di colpa insopportabile. Dovevo dimagrire

a tutti i costi, la mia intera vita dipendeva solo dal

responso quotidiano della bilancia. Man mano che perdevo

peso, mi sentivo sempre più sicura di me stessa, convinta di

avere il totale controllo sul mio corpo. Non mi rendevo

conto che era la malattia a controllare me, i miei gesti le

mie giornate. Le persone normali vogliono dimagrire, io

volevo annullarmi,

scomparire. Il cibo era la vita, e io non ne volevo più

sapere di vivere. Mangiavo solo cibi senza sapore, sempre

gli stessi. Temevo di non riuscire a gestire un sapore

diverso, un’emozione nuova. Avevo paura che anche un

piccolissimo cambiamento nello schema del quotidiano avrebbe

potuto uccidermi. Cominciai ad avere anche crisi di panico.

All’improvviso mi sembrava di soffocare.

A 12 anni arrivò il primo ricovero d’urgenza, per una

gastrite acuta legata al mio folle regime alimentare. Io ero

diventata solo una spettatrice: l’anoressia stava

distruggendo il mio corpo e io mi ci ero accoccolata dentro.

Un giorno, dopo l’allenamento quotidiano

di tre ore e la sauna, presi in mano il pacco di biscotti

alla soia che avevo in borsa. Di solito me ne concedevo tre,

ma quel giorno fui presa da un impeto incontrollabile e

divorai tutto il

pacchetto. Un biscotto dietro l’altro, con le lacrime

agli occhi.

Iniziò così un’altra fase, quella delle

abbuffate compulsive. Passai sa

Anestetizzata dal

dolore

Non ero più capace

di parlare con la gente, ne avevo paura. Immaginavo che

tutti ridessero di me. Morivo, un giorno dopo l’altro.

Eravamo soli, io e la mia rabbia, e non c’era posto per

nessuno. Quando avevo bisogno del cibo, me lo procuravo,

anche dalla pattumiera, se necessario, anche surgelato,

crudo. Se non trovavo niente da mangiare avevo terribili

crisi isteriche, mi strappavo la pelle dalle mani e dai

piedi. Il dolore fisico mi serviva per non sentire il vuoto

che mi portavo dentro. Più dolore c’era fuori, meno ne

sentivo nel cuore. Una volta mi trovavo a Perugia per una

terapia. Il mio appartamento era sopra a un fast food e io

non riuscivo a starne lontana. Mi ricordo lo sporco della

stanza, il cibo sparso dappertutto, il mio corpo steso sul

pavimento del bagno. Mi ricordo il sapore del sangue in

bocca, dopo il vomito, la solitudine e il mio desiderio di

avere un infarto, un ictus, o qualcosa che mi aiutasse ad

uscire da quell’inferno. Tornai a casa e presi 30 chili in

un mese, a causa di un blocco metabolico. La mia vita era

distrutta e

anche quella della mia famiglia. Loro non sapevano come

aiutarmi e io non volevo essere aiutata. Ogni giorno il muro

che avevo davanti diventava sempre più alto. Fui ricoverata

decine di volte, provai terapie familiari e sedute di

psicoanalisi, cercai aiuto anche in Florida, ma non servì a

niente. Le poche storie d’amore che ebbi in quegli anni

erano anch’esse, a modo loro, delle dipendenze distruttive.

Mi illudevo che la persona che avevo accanto potesse darmi

l’antidoto alla morte. Ma non funzionava mai. Rimasi in

fondo al burrone ancora per quattro anni, poi attraverso una

terapia ininterrotta di tre anni, cominciai a guarire. Mi

risollevai perché ero stremata. Non riuscivo né a vivere né

a morire. Ma non riuscivo neanche più a sopportare il limbo,

perenne, in cui fluttuavo.

Sempre più a fondo. Mi resi conto che

gran parte dei miei disturbi nascevano da dinamiche

familiari complesse, problemi che i miei genitori si

portavano dietro da prima ancora di

diventare genitori,

e che erano piombati su di me da bambina, schiacciandomi

completamente. Firmai una tregua con il cibo. Imparai a

familiarizzare con i diversi sapori, a capire che il cibo è

un gesto di amore, che va assaporato con calma, come la

vita. Dopo la cura dallo psicologo, scelsi un ricovero in

una comunità terapeutica, perché avevo bisogno di re

imparare la quotidianità, di capire cosa significasse vivere

ogni giorno con altre persone, interagire con loro e

imparare a mettermi in gioco.

Appena uscita, scrissi un libro e

raccontai in un sito la mia esperienza. Volevo parlare del

mio dolore, adesso che me l’ero lasciato alle spalle,

aiutare chi stava soffrendo e non riusciva a risalire,

attraverso la testimonianza della mia malattia. Mi risposero

centinaia di persone e nel 2004 scelsi di creare “MondoSole”,

un centro per la cura dei

disturbi alimentari.

Quand’ero anch’io nel baratro, desideravo

più di ogni altra cosa avere una persona che mi ascoltasse e

che guardandomi negli occhi mi dicesse: “Ti capisco, perché

io quel mostro l’ho portato dentro e ora l’ho scacciato per

sempre”. Io so riconoscere l’inferno negli occhi di chi

viene da me, e posso dirgli con certezza: “Se lo vuoi

veramente, puoi ricominciare a vivere”.